/ˈistlant/

Meditar frente al glaciar Vatnajökull ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida. Poder hacerlo en una de las islas más famosas del mundo entero, sin oir pisadas, gritos o el click de una cámara a tu alrededor, sólo se consigue si viajas con personas que buscan lo mismo que tú. Que no tienen prisa por vivir. Y que pueden esperar sentados en una roca a que la marabunta se vaya deshaciendo y nos quedemos a solas frente al glaciar Vatnajökull.

Oír crujir el hielo bajo tus pies.

Caminar por la playa negra de Vik mientras nieva.

Conducir hacia el sol de medianoche, cada día, de vuelta a casa, en aquella furgoneta mientras suena God Is An Astronaut.

Travesías por la montaña durmiendo en refugios.

Atravesar una cascada.

Acariciar caballos al borde de la carretera.

O caminar 5 kilómetros para ver un avión que se estrelló en 1973.

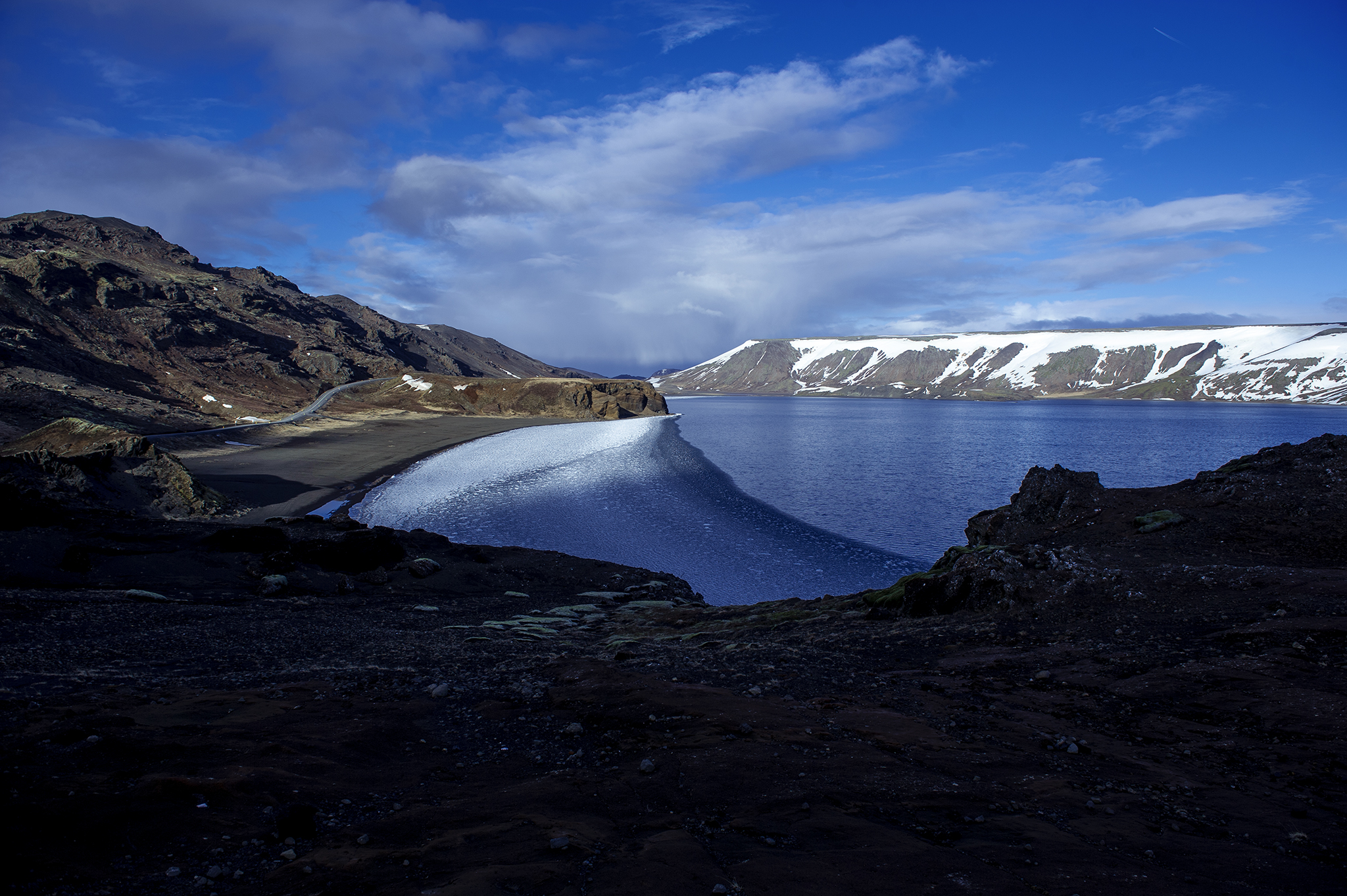

Islandia brilla en azul, y en dorado, en basalto y en el negro mate de su polvo volcánico.

Nuestra última noche en Villa Antonio (así se bautizó a aquella enorme cabaña de madera en mitad la de nada, que nos arropó durante una semana) fue maravillosa. Nos visitaron las auroras boreales, aunque ya lo habían hecho hasta en tres ocasiones en esa misma semana. Pero ese último día fue especial. Esa última noche, el fulgor de las llamaradas del sol chocando contra el campo magnético de la tierra, nos mostró un espectáculo de la naturaleza que jamás olvidaremos (dejarme los guantes dentro de casa y congelarme las manos tampoco lo olvidaré).

A simple vista, las auroras se ven verdes. Y anaranjadas. Y son volátiles. Y escurridizas.

Pero igual lo que no sabes es que también crujen en el cielo, estrellado, de esa isla que se encuentra entre el mar de Noruega y el Atlántico Norte.

Y se te quedan tatuadas en las retinas para el resto de tu vida.

Cada cierto tiempo, mi mente vuelve a sus playas, a las miradas simpáticas de sus habitantes, a sus glaciares, a sus rincones perdidos y a su luz.

Sobre todo vuelvo a esa luz de latitud norte que tanto me fascina.