/ˈmiːənmɑː(r)/

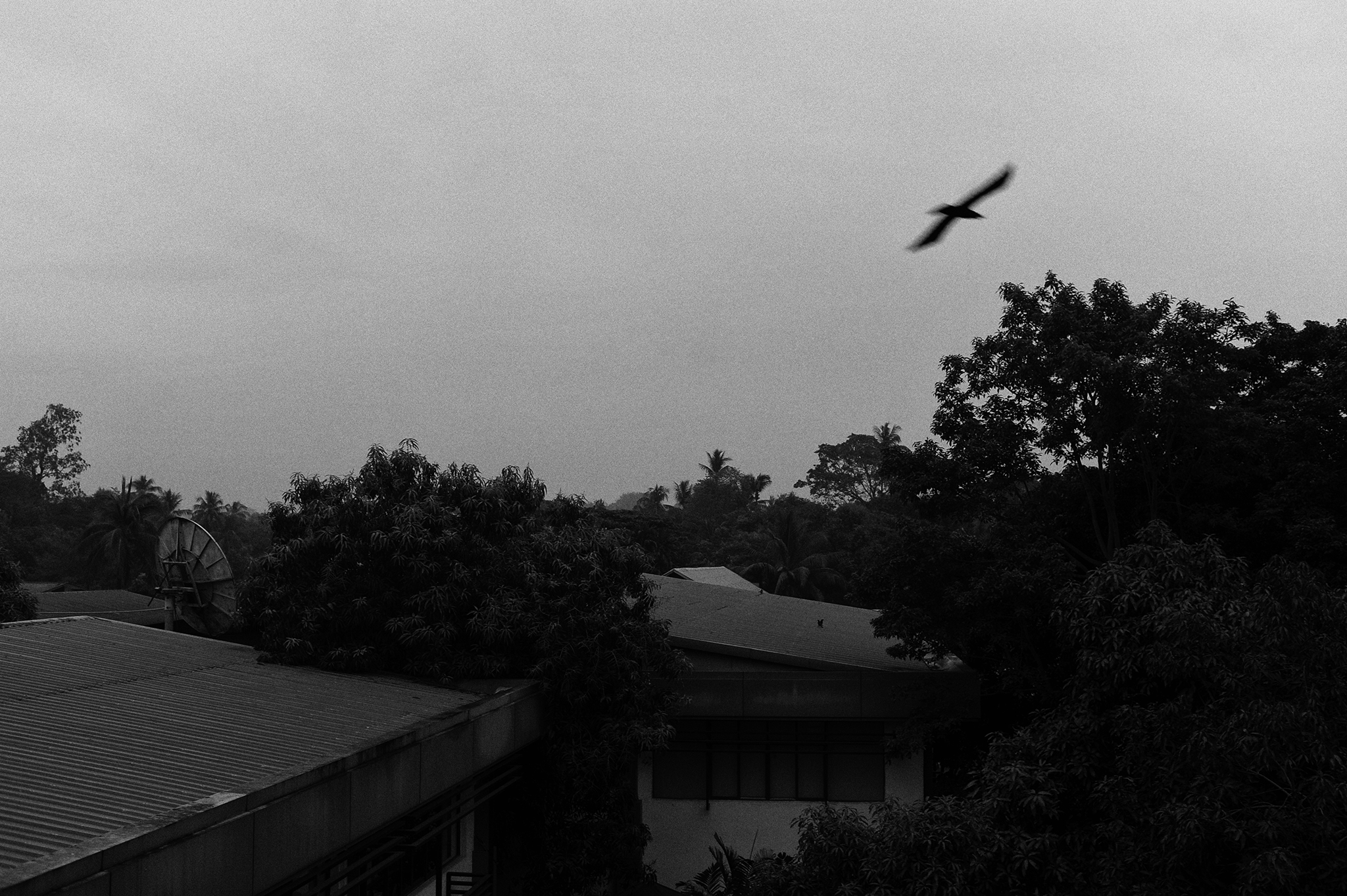

Un día te despiertas en la parte trasera de un autobús decadente, camino a ninguna parte. Justo al lugar al que deseas llegar.

Y abres la ventana.

Huele a cayena y a tierra mojada. A niebla, a polvo. A tabaco y a savia.

No hay interferencias. Ni agujas que te indiquen lo que te queda por vivir.

Sólo escuchas tus latidos cerca de tus oídos. Y es lo único básico y vital que te exige el cuerpo para proseguir.

Por fin llegas a ese lugar impronunciable, después de horas de viaje, compartiendo habitáculo con familias enteras que viajan con fardos de ropa y comida deshidratada. Tienes hambre, sueño, y te duele el cuerpo entero de llevar a cuestas las 19 horas de vuelo y 17 en autobús, desde que saliste de casa. Pero en el fondo, eres feliz así, ¿verdad?.

Llegamos a la habitación reservada, una ducha, cena, una cerveza. Y prepararnos para el trekking de montaña que acabamos de decidir que vamos a hacer al día siguiente. Viajar sin preparación previa (más que lo básico), te da esa libertad de acción que te mantiene viva.

Los desayunos birmanos se componen normalmente de noodles con verduras o salsa de pescado, o con cacahuetes como probamos en aquel hotel, en el Lago Inle.

Nos ponemos en marcha. Atravesar selvas, subir montañas, cruzar ríos por encima de árboles caídos, encontrarnos con pequeñas plantas azucareras escondidas entre plantaciones de cañas, comer plátanos salvajes, ver cómo fabrican artesanalmente tortitas de soja, que te inviten a una boda birmana, kalashnikovs.

Y acabar en Mān Loi, en su templo, presenciando el último rezo budista del día, y experimentar el déjà vu más escandaloso que he vivido nunca.

Y bajar corriendo montaña abajo, comer tomates al borde de un precipicio, bañarse en aguas termales, volar subidos en pequeñas motos entre templos de barro y oro, olor a aceite caliente, mango con sal de cayena, niños con mejillas de arcilla y deslizarse en una pequeña barca de madera entre cormoranes y nenúfares.

Esto es Myanmar. Esto es viajar.

Y hay que invertir en viajar. Porque es invertir en vivir.

Aléjate siempre que puedas, porque no hay perspectiva sin distancia.

Y porque a veces, sólo necesitamos no necesitar nada, más que nuestros pasos, para sentirnos plenos.